幌別ダムと登別市郷土資料館

10月23日(火)、

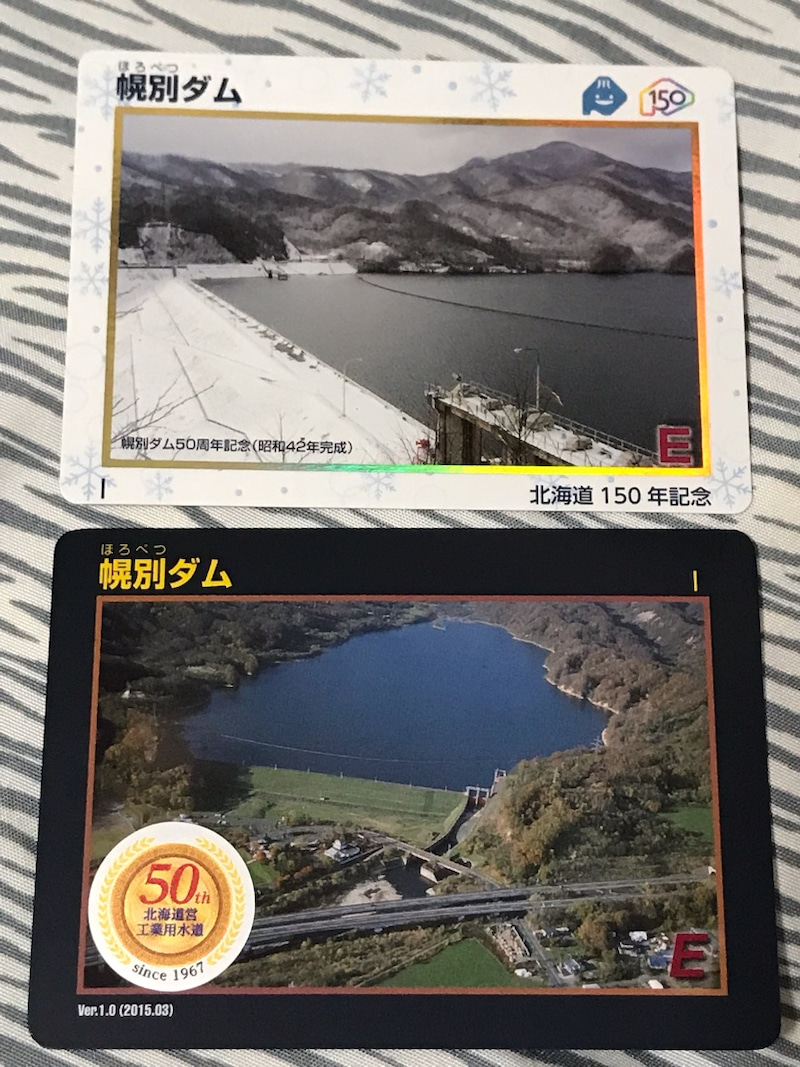

来年になってもいいかな~くらいに考えていたのに、北海道150年ダムカードにあやかって、幌別ダムもあの白いダムカードを発行している(12月28日まで)とのこと。北海道150年ダムカードの一覧には載っていないので要注意です。気づいて良かった

しかも通常のダムカードにも、北海道営工業用水道50周年シールを貼ったバージョンで配布中(同じく12月28日まで)ってことで、これはますます行かねばなるまい。

マンホールカードの配布&実物が幌別駅周辺なので、そこからダムにも行きやすいです(10分くらい)。

お昼休みは除外されずに案内されていますが、なるたけお昼休みは避けたい、、と思い急いでダムの前を通り過ぎて管理所へ向かいました。思いのほか、「THE!山道!」てな感じになっていったので通り過ぎたかと焦りましたがその先に管理所はありました(右折して入っていく)。12:00頃になってしまいましたが、対応していただけました。ありがたい。

△こちらは国土交通省でも北海道でもなく、北海道企業局管理のダムです。

北海道企業局とは何ぞやって思ったら、普通に公的な機関なのですね。Wikiによれば、地方公営企業にあたるとのこと。地方公営企業とは何かというと、「日本の地方公共団体が経営する現業(官業)のうち、地方公営企業法の適用を受ける事業である。都道府県…が経営し法人格を持たない…特別会計での独立採算制を採る。地方公共団体が政令で指定された事業(給水事業・電気事業・交通事業・ガス事業など)を行う場合は、この経営方式を取らねばならない。」

北海道企業局は電気事業と工業用水道事業を行っているため北海道からは切り離されて設置されているのですねえ。他に何しているのか調べたら、電気事業として、水力発電を行っているとか。もっている発電所の中には岩尾内発電所、清水沢発電所、川端発電所、シューパロ発電所などがある。そうか、そうやって発電してるんだ。たしかに手元にある岩尾内・川端・シューパロのダムカードには「P」の文字がある。でも金山ダムのカードにも「P」はあるので、その発電所は誰がやってるのか調べると北海道電力㈱。てことはダムの目的に「P」がある場合、電力会社たる北海道電力が発電所を置いている場合と、地方公営企業である北海道企業局が発電所を置く場合があるの・・・??(あと企業としてJ-POWERもあるなと思ったけど、J-POWERの場合は自分で作って自分で発電所を置いてるんだよね?ほくでんも自分で作って発電してる場合もある・・・) そもそもダムというものが、誰が計画して誰が建設して誰が管理して誰が運用して、誰が発電しているのか、よくわらからなくなってきました

とにかくこの日訪れた幌別ダムは、北海道企業局が管理して、室蘭の工業地帯へ工業用水を提供している。

てかよく見ると「50年記念シール付きカード」は10月31日までって書いてある。

??

改めてチェックしましたが公式サイトでは12月28日までとなっています。果たして。

△ダムカードに燦然と輝く「I」の文字!

ダムの目的が工業用水(Industrial Water)ということ。

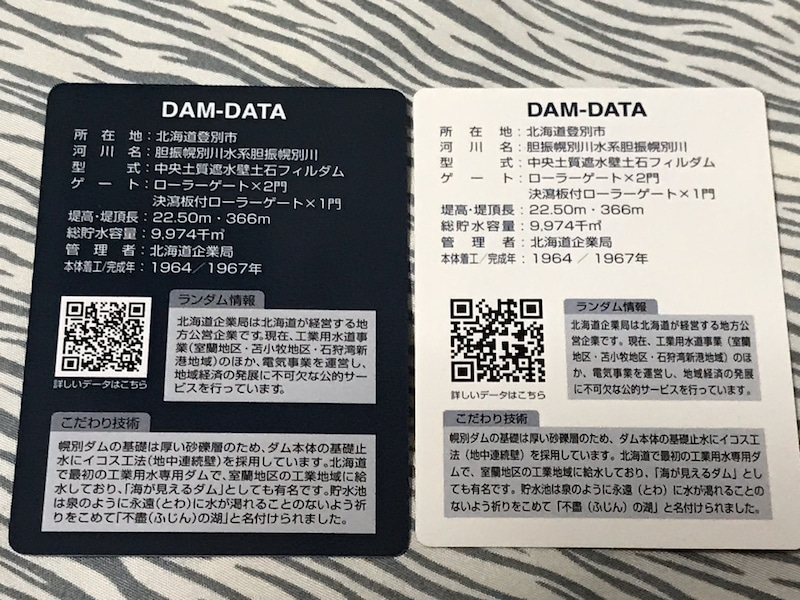

△裏面情報も

こだわり技術に書いてる「海が見えるダム」、海は見学スペースからは見えませんでした。このあとダムの下流側にも行きますが、そこからは高速道路が邪魔をしてやはり海は見えません。

あと貯水池の名前が「不盡(ふじん)の湖」と書かれていますが、

△Googleマップでは「室蘭工業用水地」としか書かれていない・・。風情がないですねえ!

見ているときちょうど船出していました。おりていくとこ見てみたかった~

△見学スペースはこんな感じ。

△こちらが取水塔?

△ゲート(第一余水吐)付近の建物。

上流方向に行ってみます。管理所から上流方向へ向かうとまず「見晴公園」というものがあるのですが、口コミ等であまり見えないと書かれていたので立ち寄らずにさらに上流の川上自然公園にやってきました。

△写真にはうまく映らないのですが、紅葉が綺麗でした。

△水辺で気持ちのよいところ。といいつつクマに警戒はしていました(そういう口コミも見てたので)。

△ダム、ダム湖の周辺はわりと綺麗に整備されていても人がいないことがおおくてもったいないなあと感じます。

が、平日だからか。

△めちゃくちゃ笹やぶ。

でもかき分けた後があるから私も行ってみる。

△木の枝ごしにダムが見えることは見えるが、、、わざわざ見に来る価値があるかはなんとも・・・ でもこう見るとけっこう水位高いのですねえ。

でもこう見るとけっこう水位高いのですねえ。

てかさきほども書きましたが、微妙にクマに警戒していまして、それはそういう口コミを見かけたからなのですが、

△こんな中からクマがひょっこり出てきたら終わりも終わりですよ。

なので遥か彼方のダムをパシャっと撮ったらすぐ撤退!

いったん道路(道道327号線)に出て余水吐を見に行きます。

△歩道から。だんだん近づいていきます。

△いったん道路を渡った先に川の名前の看板が。

って言ってしまう感じ

再び道路を渡って余水吐鑑賞。

△手前の横からと、ゲートからも放流が!!

△2門あるローラーゲートのうち、左岸側(向かって右側)だけが少しだけ上がっていて水が流れております。

△導流部? 微妙に傾斜があります。

彩り@ayakaaaand

最近ゲートありダムを見るのが増えてきた気がする。※音量注意⚠ https://t.co/AHGaTcWIFe

2018年11月04日 20:48

△ゲートよりもさらに外側にトンネル・・?

とここで、改めて北海道企業局の室蘭地区工業用水道の施設一覧を見ると、「第二余水吐 型式:自由越流型トンネル」って書いてある。これが第二余水吐なんだ! 直径7メートル、馬蹄形型、長さ235.72メートル。決瀉板付き銅製ローラーゲート1門。

工業用水がダムの目的とは言え、上流に大量の降雨があった場合はどのように運用するのでしょう~気になる~。

(上流の川上自然公園から木の枝ごしに撮った写真を拡大してみるに、このダム、この時の時点でけっこう水を溜めております。ダムの目的としては「工業用水」が唯一の目的なので、工業用水が足りなくならないようにできるだけ溜めておきたいダムなわけです。けど溢れたら困るからローラーゲートをすこーし上げて適度に水を流すのでしょうか。第一余水吐の放流じゃ足りない場合に第二も使うのかなあ。さきほど第一余水吐の近くに見えた建物が、第二の流入部およびゲートになっている?)

△下流方向。

△余水吐を眺める橋の上からは高速道路が邪魔をして海が見えません。天端からだと見えるのかなあ。

△帰りがけ石碑を見つけたけれど、近寄れないので何の碑なのかわからず。

そんなこんなで幌別ダム鑑賞は終わり。

△幌別ダムの真ん前に建っていて、どうしてこんな辺鄙なところに・・?と思ったのですが、幌別駅周辺から幌別ダムの方へのぼってくると、津波浸水予想地域ここまでの看板が思ったより内陸まであるので、貴重な文化財などが津波等に飲まれないようにこの位置なのかなあと思ったりしました。

△北海道命名150年に合わせた特別展も行われています。なかなか来る機会もないので入ってみることに。大人190円。

△仙台の白石城がモデルの建物。

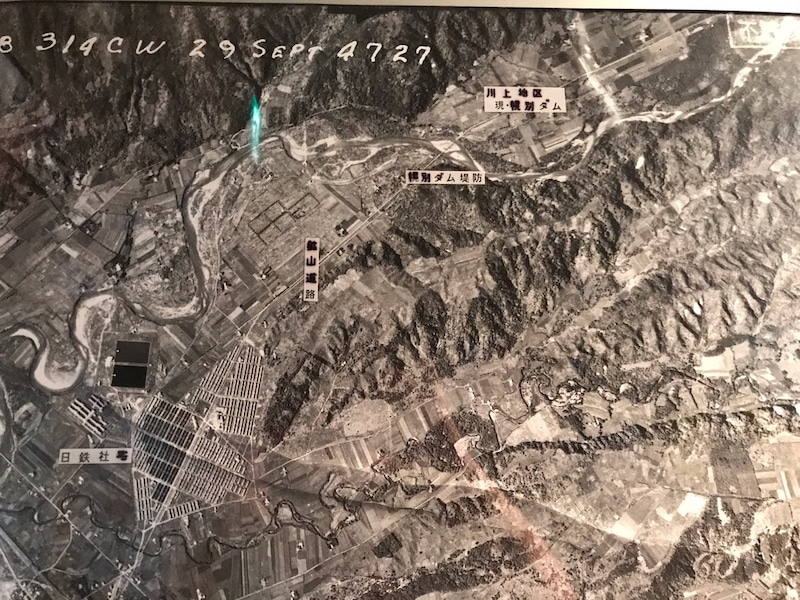

△入館してすぐ幌別ダムができる前の航空写真がありました。

△幌別ダムができてからの写真。

△このあと行く予定のクッタラ湖。地図で見てもまんまる、写真で見てもまんまる。

登別の地獄谷とこういう位置関係なんだなあ。

△そのほかは昔なつかしい(←父母、祖父母世代)機械や家具の展示があります。

△ここにもいた! ヒグマの剥製。

出生地・登別クマ牧場。そこから寄贈されたそうです。体重三百キロ。

私が見上げて写真を撮ったわけですが、こんなクマと森で出会って立ち上がられたら、できることは何もない。そう思いました。鼻パンチする前に爪でやられて終わり。

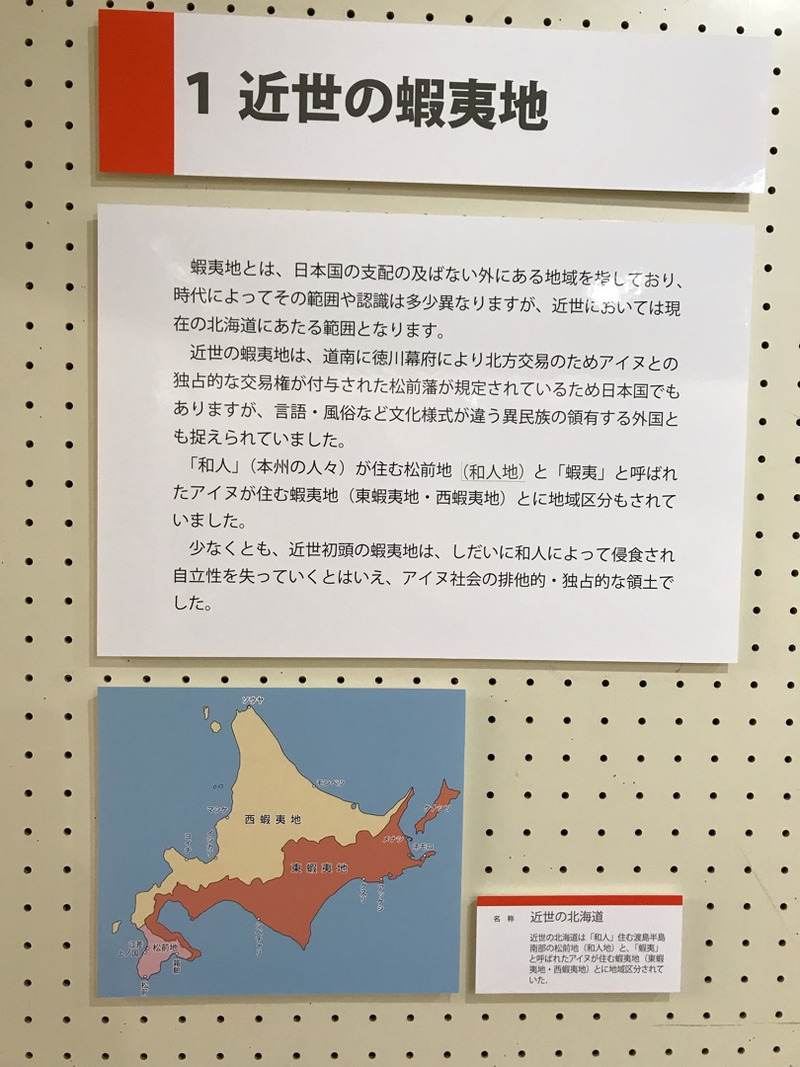

お次は特別展!

北海道命名150年ということで、開拓の話がメインになっていきます。

△「東西」の概念がよくわからなくなる分割。紋別が西って・・・

ダムに行く度にヒグマにびびっている私ですが、こんな景色の中を歩く旅人さんたちは車もなく細い道を進んで怖くなかったのかなあ。

途中ゴールデンカムイの数ページと共に蝗害(バッタの大量発生)についても紹介されていました。昭和の初めまで何度も起きた蝗害、、大変だっただろうなあ・・・。

(蝗害・飛蝗についてWikiで見てみると、北海道で相次ぐ蝗害が津軽海峡を渡って本州に及ぶのをおそれた中央政府が発生源の特定を命じて、そのときに十勝平野が発見され、その話を聞いた晩成社(依田勉三!)が十勝への入植を決めたと書いてある。)

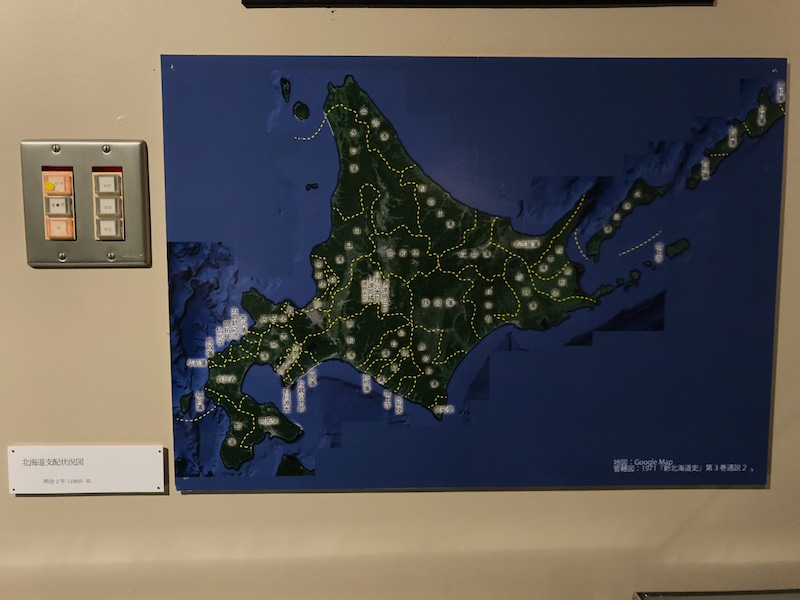

△北海道支配図 明治2(1869)年末。

帯広にいて、静岡藩らしさを感じたことはなかったけれど、何か影響を受けているのだろうか。

(晩成社の入植が明治16年のことなので、明治2年の支配図で静岡藩となっていても何もしてなかったのだろうか。依田勉三のWikiを見てたら、彼の出身地は静岡県・・・おお、関係がありそう。しかも六花亭のお菓子「ひとつ鍋」って依田勉三の開墾初期のエピソードにちなんでるんだ! ・・・というここら辺の個人的発見を十勝出身の母に話したらすべてすでに知っていた。小学校で習ったらしい。)

△資料館裏手の池。きれいに整備されており気持ちの良いところでした。